21世紀 ―企業ブランドの確立―

「凸凹地図」シリーズの誕生

そんなある日、都内の編集プロダクションから声がかかった。このコラムの地形ネタをもとに1冊の書籍にしないかというものであった。それまで地図関連書籍の執筆経験はなかったが、興味本位で引き受けることになった。地形好きな社員らが担当メンバーを務めることでほどなく企画が決まり、手探り状態ながら執筆を開始。目玉となる陰影段彩図については、地形が際立つような配色にこだわり、GISで数パターンを作って試行錯誤を重ねた。幾多の苦労を重ねたが、2年の月日を費やし、ようやく2006年に技術評論社から「地べたで再発見!『東京』の凸凹地図」(社内では「黄色本」と呼ぶ)を上梓することができた。

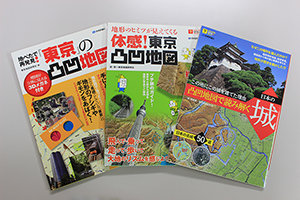

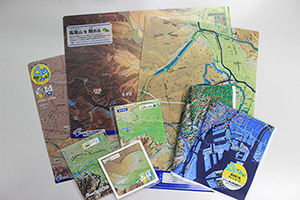

そんなある日、都内の編集プロダクションから声がかかった。このコラムの地形ネタをもとに1冊の書籍にしないかというものであった。それまで地図関連書籍の執筆経験はなかったが、興味本位で引き受けることになった。地形好きな社員らが担当メンバーを務めることでほどなく企画が決まり、手探り状態ながら執筆を開始。目玉となる陰影段彩図については、地形が際立つような配色にこだわり、GISで数パターンを作って試行錯誤を重ねた。幾多の苦労を重ねたが、2年の月日を費やし、ようやく2006年に技術評論社から「地べたで再発見!『東京』の凸凹地図」(社内では「黄色本」と呼ぶ)を上梓することができた。本書の発刊を機に、東京地図研究社で作成する陰影段彩図は「凸凹地図」の愛称で呼ばれるようになった。当時、東京の地形をテーマにした書籍はほとんどなく、業界内外でも話題となり、しばしば「凸凹地図」作成の依頼を受けた。その中でターニングポイントなったのが、2009年から始まったNHK新番組「ブラタモリ」である。制作サイドから打診を受け、各回のお題目に沿う凸凹地図や地形模型を提供することになった。わずかな高低差を浮き立たせたり、海底の凸凹を表現したりと、テレビで見やすい陰影段彩図を作るため、あらゆる工夫を重ねて対応した。この番組のインパクトはかなり大きく、やがて巷に地理地形散歩ブームを巻き起こしていく。また毎回エンドロールで流れる社名を目にして、当社への問い合わせも増え、他のメディアからの地図製作依頼も多く請け負うことになった。

この「黄色本」から8年が経過した2014年。第二弾となる「地形のヒミツが見えてくる 体感!東京凸凹地図」(緑色本)を出版するに至った。本書は、東日本大震災の発生を受けて自然災害に繋がる視点を重視したほか、地図製作・表現手法、さらには測量技術などの解説も盛り込み、前著より歴史や文化的なテーマにも踏み込んだ渾身の一冊となり、日本地図学会から平成27年度作品・出版賞も受賞することとなった。余談ながら、「decoちゃん・bocoちゃん(凸凹ちゃん)」は本書をきっかけにして誕生した当社オリジナルのマスコットキャラクターで、当時在籍していたデザイン担当スタッフの1人が独自に考案したものである。

この「黄色本」から8年が経過した2014年。第二弾となる「地形のヒミツが見えてくる 体感!東京凸凹地図」(緑色本)を出版するに至った。本書は、東日本大震災の発生を受けて自然災害に繋がる視点を重視したほか、地図製作・表現手法、さらには測量技術などの解説も盛り込み、前著より歴史や文化的なテーマにも踏み込んだ渾身の一冊となり、日本地図学会から平成27年度作品・出版賞も受賞することとなった。余談ながら、「decoちゃん・bocoちゃん(凸凹ちゃん)」は本書をきっかけにして誕生した当社オリジナルのマスコットキャラクターで、当時在籍していたデザイン担当スタッフの1人が独自に考案したものである。その後、地形ブームはますます高まりを見せ、書店で黄色・緑色本の二冊が並んだ光景を目にすることも多くなり、「凸凹地図」は東京地図研究社の代名詞と言えるまでになっていた。また当社でも、HPでシリーズ企画「湖底の凸凹地図」を展開したり、各種のノベルティを作成したりと、「凸凹地図」ブランドのPRに努めた。

2016年には第三弾となる「この地にこの城を建てた理由(わけ) 凸凹地図で読み解く日本の城」を発刊。本書では自社で開発した新たな地形表現法「多重光源陰影段彩図」を全ての地図に採用し、ここから江戸城のクリアファイルや、学会展示用ポスター、配布用カレンダーなどいくつかの派生プロダクトも生まれている。

地形をこよなく愛する社員が作成したホームページから10年あまり、「凸凹地図」は東京地図研究社の大切なブランドとなっている。

イベント出展におけるPR活動

この出展をきっかけに、以後、関連する業界団体のイベントには積極的に出展することが増えていく。同年10月の「第17回調布飛行場まつり」では、パネル展示や書籍販売などを行ったが、その際、凸凹地形をベースにした都心の地下鉄路線図のハンカチを作成し、初のノベルティ製作も行った。

この出展をきっかけに、以後、関連する業界団体のイベントには積極的に出展することが増えていく。同年10月の「第17回調布飛行場まつり」では、パネル展示や書籍販売などを行ったが、その際、凸凹地形をベースにした都心の地下鉄路線図のハンカチを作成し、初のノベルティ製作も行った。2014年は、出展の在り方を見直す転機となった2つのイベントがあった。1つは「2014 青少年のための科学の祭典 東京大会 in 小金井」(東京学芸大)。地図の面白さをわかりやすく説明するため、様々な展示物や仕掛けを数週間かけて考え出した。展示を担当した社員が来場者と動的に交流し、その場で感想を得られたことはかけがえのない体験となった。この時に作成したノベルティが、会場周辺の陰影段彩図をデザインしたクリアファイルである。これを皮切りに、クリアファイルは当社の定番ノベルティとなり、最も喜ばれるアイテムとなっていく。

もう1つのイベントが「G空間EXPO 2014」(日本未来科学館)。ここで衝撃のデビューを果たしたのが、当社オリジナルキャラクター「decoちゃん・bocoちゃん」の等身大バージョン(リアル凸凹)である。以来いくつかのイベントや懇親会場で登場し、「キモかわいい…」と来場者の話題をさらい続けた。

もう1つのイベントが「G空間EXPO 2014」(日本未来科学館)。ここで衝撃のデビューを果たしたのが、当社オリジナルキャラクター「decoちゃん・bocoちゃん」の等身大バージョン(リアル凸凹)である。以来いくつかのイベントや懇親会場で登場し、「キモかわいい…」と来場者の話題をさらい続けた。 2015年以降、ESRIジャパンが主催するGISコミュニティフォーラムにも毎年出展するようになった。「凸凹地図」をテーマにした様々なポスターやクイズ、模型、バリアフリーマップや、ドローン実機等の展示を行った。凸凹をキービジュアルにした付箋、おみくじ、キャンディなどのお菓子といった数々の配布物を毎度作成し、来場者へ配付。若干奇をてらった企画により、ブランドイメージをPRし続けた結果、多くのお客様に東京地図研究社の名を記憶してもらうことができた。

ただし、2020年の感染症拡大により、業界団体のセミナーなどにオンライン展示を行うなど活動は続けているものの、対面での交流の機会が激減してしまった。今後、再び機会が訪れれば、積極的に出展していきたいと考えている。

SNSを活用した広報活動

当時は、ビジネスユースでのSNSの利用はまだ始まったばかりで、企業としてどんな情報を載せればいいのかも分からず、まさに暗中模索な状態であり、先行している企業アカウントを参考に見よう見まねで情報発信を続けていた。そんなとき「SNS活用術」というセミナーを受講する機会を得た。その講師曰く「ホームページ(HP)は本店、Blogはサテライトオフィス、Twitterはティッシュ配り、Facebookはカフェサロンである」とのこと。これをヒントに、あくまで骨格はHPとしておき、その補助的な情報をBlogに、さらに細かな更新や小ネタをTwitterに、コアユーザーやマニア向けの情報はFacebookにと、それぞれの役割分担を明確化した。それでも、発信すべき自社情報がさほど多いわけでもなく、週に1回の更新が精一杯の状況で、SNSで何を伝えたらいいのか?で頭を悩ます日々が続いていた。

そんな試行錯誤が続く中、Twitter開設から3年ほど経った頃、フォロワーが1000人を超えた。巷でもSNSユーザーが増加し、プライベートでも使いこなす社員が増えてきたので、思い切って管理者を若手社員に任せることにした。これが功を奏し、リツイートやリプライが付くことが増え、フォロワーも一気に増加。日本地図をモチーフした洋菓子に関するTweetでは、当社で初めての「バズり」も経験した。その後、「凸凹地図クイズ」や「手書き日本地図1分間チャレンジ」などのシリーズ物も始まり、2021年11月現在でフォロワー数は約3000人に達している。

そんな試行錯誤が続く中、Twitter開設から3年ほど経った頃、フォロワーが1000人を超えた。巷でもSNSユーザーが増加し、プライベートでも使いこなす社員が増えてきたので、思い切って管理者を若手社員に任せることにした。これが功を奏し、リツイートやリプライが付くことが増え、フォロワーも一気に増加。日本地図をモチーフした洋菓子に関するTweetでは、当社で初めての「バズり」も経験した。その後、「凸凹地図クイズ」や「手書き日本地図1分間チャレンジ」などのシリーズ物も始まり、2021年11月現在でフォロワー数は約3000人に達している。一方でFacebookは、社内スピーチの解説や、府中市の凸凹案内(まち歩き)、凸凹スイーツの紹介など、かなりマニアックな情報発信を続けて一定の層から評価を受けていたが、運営会社の規約変更やアカウント制限改定が多く、そこに追従対応する手間が増えたため、2021年3月末を持って一旦休止措置を取っている。

また、BlogではGIS製品販売の更新情報の詳細をメインに発信することで、その役割を固定化できた。最近では「SNSを見て」と言って入社を希望するスタッフや、紹介した自社製品への問い合わせも増えており、開設から10年を経て、ようやくビジネスユースでの効果が実感できるようになった。

考案した簡易計測手法でコンテストに挑む

大手航空測量会社のOBで、実測技術に造詣の深い渡邉誠顧問(故人)の発案により、写真測量の技術をベースにした「単写真による簡易計測手法」を着想。カメラのキャリブレーションを行い、野外や室内における実証実験を何度も重ねて試行錯誤を繰り返すうち、実用化できる確かな手応えを感じられるようになっていった。一定の測量精度を担保しつつも、市販のデジタルカメラとレーザー距離計があれば実現できる、シンプルな計測手法である。

この手法の実用性を証明しようと、2013年11月のG空間EXPO内で開催される「測量コンテスト」に挑戦することになった。与えられた課題は、会場となる日本科学未来館(お台場)の展示物であるジオコスモス(球体)の直径計測である。コンテスト当日まで寝食惜しんで球体計測に応用する数式をひねり出し、並み居る常連の高校や大学のグループ、実測専門企業の中で、なんとか敢闘賞(2位)を受賞することができた。それまでの汗と涙が成果として結実した瞬間であり、東京地図研究社が地図調製だけでなく、簡易測量技術でも十分な技量を有することを内外に証明した輝かしい実績となった。

この手法の実用性を証明しようと、2013年11月のG空間EXPO内で開催される「測量コンテスト」に挑戦することになった。与えられた課題は、会場となる日本科学未来館(お台場)の展示物であるジオコスモス(球体)の直径計測である。コンテスト当日まで寝食惜しんで球体計測に応用する数式をひねり出し、並み居る常連の高校や大学のグループ、実測専門企業の中で、なんとか敢闘賞(2位)を受賞することができた。それまでの汗と涙が成果として結実した瞬間であり、東京地図研究社が地図調製だけでなく、簡易測量技術でも十分な技量を有することを内外に証明した輝かしい実績となった。その後、本研究をよりブラッシュアップし、2014年7月の第36回測量調査技術発表会での口頭発表を経て、2014年10月の先端測量技術で論文掲載にもこぎつけた。なお、本手法の応用例としては、先述の車間計測のほか、接触が許可されない芸術作品等の計測、初学者用の写真測量教材への展開などが挙げられる。

念願だった地形表現法で特許取得

多重光源陰影起伏図(凸凹地図Std./Prm.)は、複数光源から作成した地形の陰影起伏を合成した当社オリジナル地形表現手法である。開発の契機は、「体感!東京凸凹地図」の制作開始時(2012年末頃)に遡る。本書に掲載する多数の凸凹地図は、一般的に地形を理解しやすい陰影起伏図をベースに試作を進めたが、そこには光源方位依存性があるがゆえに一部の地形の描写が弱くなるという問題が存在した。特に、光源方向と平行に伸びる直線状の崖線地形が見えにくくなり、これをなんとか解決できないか?と社内で検討を始めたのが発端である。

多重光源陰影起伏図(凸凹地図Std./Prm.)は、複数光源から作成した地形の陰影起伏を合成した当社オリジナル地形表現手法である。開発の契機は、「体感!東京凸凹地図」の制作開始時(2012年末頃)に遡る。本書に掲載する多数の凸凹地図は、一般的に地形を理解しやすい陰影起伏図をベースに試作を進めたが、そこには光源方位依存性があるがゆえに一部の地形の描写が弱くなるという問題が存在した。特に、光源方向と平行に伸びる直線状の崖線地形が見えにくくなり、これをなんとか解決できないか?と社内で検討を始めたのが発端である。また、当時は航測会社から微細な地形も視認できるよう工夫された地形表現手法(特許取得済)がいくつか実用化されており、半世紀近くにわたってアナログでの地形表現を得意としてきた企業としては、独自の地形表現手法を生み出し、地図会社としてのアイデンティティを確立したい、という強い思いも後押しとなった。

こうして、「自らの手で新しい地形表現を」と研究開発に挑み、複数の光源を設定した多重光源陰影起伏図が誕生する。2013年5月に最初の試作版を公開、様々なGIS処理を組み合わせて検討を重ね、そのいくつかは中間成果として学術大会などで発表も行った。そして2017年5月、最終的には複数方位の光源と、起伏量を擬似的な陰影とみなして合成した新地形表現手法で、ついに念願であった当社初の特許を取得するに至った。特許出願に際しては、顧問を担当してくれた弁理士と夜な夜な打ち合わせを重ねて申請書類を仕上げていったが、慣れない法律用語の連発に打ちのめされ、特許庁の審査官による度重なる突き返しに何度か心が折れそうになったのも、今となってはいい思い出である。なお、この最終成果は論文として「先端測量技術」に掲載され、栄えある会長賞も受賞することができた。

その後、「凸凹地図で読み解く 日本の城」において実務ベースの利用が始まり、さらには博物館やイベントなどの地図展示や、各種地図パンフレットなどに採用されるなど、当社の地形表現の顔として活躍が続いている。