21世紀 ―次の20年を見据えて―

リクルート活動と新入社員研修の実施

まず求める学生像を明確化し、採用関係のホームページ情報を全面的に書き換えるところからスタート。試験問題も一から作り直し、採用専用のメールアドレスや担当者も決め、書類選考から二次面接まで、一連のフローを整理した。成果はすぐに現れ、2010年度には優秀な学生から複数のエントリーを得られるようになり、1年に1〜2人ずつの内定を出せるようになっていく。さらに、2015年に第三者による就活支援サービスへ登録してからは、応募希望の問い合わせが増加したため、会社説明会の開催や募集チラシの制作など、リクルート活動に精力的に取り組んだ。学会へのブース出展、プロの制作会社に依頼した会社紹介動画の作成、リクルートサイトのリニューアル、と年々チャレンジと改善を試み、地理系以外のさまざまな学科の学生からも応募が得られるようになり、毎年新人が1名入社することがほぼ定着化しだした。

継続的な採用を行うようになってから、新入社員研修の内容も変更を行った。新たに技術研修を加え、GISや測量学などの分野の講義について社員全員で講師を担当し、新入社員だけではなく社内スタッフ、さらには当社に入社を希望する学生の聴講も可能とした。担当する講義内容は必ずしも講師となる社員の得意分野というわけではなく、準備にはそれなりに労力を要するが、新入社員への教育のみならず、全社的な技術向上の機会にもなっている。また、2021年からは、当社と関係のある教育研究者(有識者)に依頼し、90分の特別講演も実施している。

継続的な採用を行うようになってから、新入社員研修の内容も変更を行った。新たに技術研修を加え、GISや測量学などの分野の講義について社員全員で講師を担当し、新入社員だけではなく社内スタッフ、さらには当社に入社を希望する学生の聴講も可能とした。担当する講義内容は必ずしも講師となる社員の得意分野というわけではなく、準備にはそれなりに労力を要するが、新入社員への教育のみならず、全社的な技術向上の機会にもなっている。また、2021年からは、当社と関係のある教育研究者(有識者)に依頼し、90分の特別講演も実施している。2019年、「来てくれた学生に何か得るものがあるように」と考え、説明会中にGIS体験を取り入れた。地図データのビジュアライズを経験することで、当社の取組の一端を知ってもらうだけではなく、操作を教える中で相互のコミュニケーションも生まれ、場の雰囲気も和やかなものとなり、当社にとってもメリットが多かった。

ところが、2020年から新型コロナウイルスの流行により、対面で実施していた説明会や試験・面接を急遽オンラインに切り替えざるを得なくなった。もちろん会社説明会でGIS体験も行えない。学生の反応を見ながらその場に合わせて話をしていた当社にとって、相手の顔が見えないオンライン説明会は勘所がつかめず、終了後は反省が尽きなかったが、地道な試行錯誤と社内練習により少しずつ勘所を掴み、2021年は対面でもオンラインでもスムーズに対応できる仕組みが整った。なお、2021年度をもって採用担当者を交替し、今後は若手社員が中心となってリクルート活動を担うこととなる。

時差出勤制度からテレワーク導入へ

しかし、平成生まれのスタッフが入社しはじめ、「ワーク・ライフ・バランス」の概念が一般化し始めた2010年頃から、費用対効果の高い働き方や、多様な家庭事情に対応できるワークスタイルを導入すべきではないかという意見が出て、遅まきながら時短に向けた取り組みが動き出した。

手始めに導入したのは「ノー残デー」である。「第三水曜日」をノー残デーに設定したが、初期は率先すべき上司やベテランが最も遅くまで残っているような体たらくぶりであった。それでも月1回のノー残デーに意図的に懇親会を設定したり、スタッフ同士でスポーツ観戦に行ったりと、定時退社の習慣がジワジワと浸透し始めた。やがて、ベテラン社員が次々と定年退職し、新入社員が毎年入ってくるようになり、休日出勤は自然と減少していった。デジタル化による業務の効率化、SE出身の社員が自力で開発したスケジューラーによる予定管理も相応の効果があった。また、残業が事前申請による許可制となり、グループ長が1ヶ月毎に所属スタッフの総労働時間を管理するようになったことで、時短への意識は徐々に広がっていった。

手始めに導入したのは「ノー残デー」である。「第三水曜日」をノー残デーに設定したが、初期は率先すべき上司やベテランが最も遅くまで残っているような体たらくぶりであった。それでも月1回のノー残デーに意図的に懇親会を設定したり、スタッフ同士でスポーツ観戦に行ったりと、定時退社の習慣がジワジワと浸透し始めた。やがて、ベテラン社員が次々と定年退職し、新入社員が毎年入ってくるようになり、休日出勤は自然と減少していった。デジタル化による業務の効率化、SE出身の社員が自力で開発したスケジューラーによる予定管理も相応の効果があった。また、残業が事前申請による許可制となり、グループ長が1ヶ月毎に所属スタッフの総労働時間を管理するようになったことで、時短への意識は徐々に広がっていった。最初の大きな転機は2015年4月からスタートした時差出勤制度の導入である。これにより早出早帰り、遅出遅帰りが選択できるようになり、生活パターンに合わせた就業スタイルを選ぶ社員が少しずつ増え始めた。さらに時間区切りで取得できる有休制度、一定年数勤務した社員へのリフレッシュ休暇制度も整備され、休みを取りやすい企業風土が次第に醸成されていった。

二度目の転機は、短時間勤務を選択できるように就業規則を変更したことである。育児や介護のためフルタイムで働けない社員のために後付で整備された制度であったが、まさに「ワーク・ライフ・バランス」のモデルケースが身近に生まれたことで、スタッフの意識は大きく変わっていった。

三度目の転機は平常時での在宅勤務(テレワーク)制度導入。これにより通勤時間を業務に充てることも可能となった。さらに感染症拡大を受けての全社テレワーク体制を半ば強制的に導入したことで、残業は劇的に減少した。

2021年、勤怠管理システムを導入して勤務時間を厳密に管理できるようになり、効率的かつ集中して業務に取り組む時間コスト意識が定着。今では定時退社しないスタッフの方が珍しいぐらいまでになっている。本格的に時短に取り組みだしてからまだ10年のことであるが、「人時生産性」や「ワーク・ライフ・バランス」に対するスタッフの意識は非常に高くなったと言っても過言ではない。

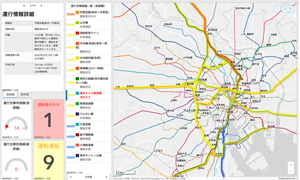

WebGISによる運行情報表示システムの開発

Web上の運行情報提供は、各鉄道事業者によるものとポータル系サービスに大別される。前者は自社だけの路線図を使い、後者はテキストベースの表形式に留まり、直感的に全容を把握するにはいずれも不足している状況であった。そこで、全鉄道網のGISデータと、Webで公開される運行情報を連携させ、リアルタイム情報更新と可視化を同時に実現することを目指した。

開発に際し最初にぶつかった壁は鉄道線の呼称問題であった。例えば「湘南新宿ライン」や「中央総武線各停」といった名称はいわゆる通称名であり、正式な路線名とは異なっている。このため、通称名と対になるライン属性を全て保持した新たなデータを整備し直すことでこの問題を解決した。地図業者にはテツ分の濃い人が数名いることも珍しくないが、その深い知識が思わぬところで発揮された。

また、リアルタイムで運行情報を取得するためには、定型フォーマットで網羅性のあるリストが定期的に提供される必要がある。各鉄道事業者のWebサイトから取得する方法も検討したが、一都三県だけで50社近い事業者から個別にデータを取り出すのは非現実的であった。そこで、無料ポータルサービスの路線情報からHTMLテキストを抽出し、自動的にテーブル形式のリストを書き出す仕組みを構築した。

こうして取得したリアルタイム運行情報を路線データに結合するスクリプトを用意し、GIS上で半自動的に運行状況の可視化が実現した。しかしながら、実際に災害等で緊急を要する場合は、ユーザーが固定されるデスクトップGISでは利用範囲や環境が制限されてしまうという課題が残った。そこで、Webマップ(ArcGIS Onlineベース)にシステムを移植することを目指し、さらに開発を進めて完成したのがクラウド版「鉄道運行情報GIS」である。WebGISに実装したことで場所や時間を選ばずに運行状況を確認できるようになり、全スタッフの最寄り駅情報も組み込み、路線図を見ながら回避ルートを考えられるようになった。その後、地震や豪雨があっても出社前に全スタッフへ状況を開示しておくことで、テレワークに切り替えたり、出社先を変更することが可能になっている。

こうして取得したリアルタイム運行情報を路線データに結合するスクリプトを用意し、GIS上で半自動的に運行状況の可視化が実現した。しかしながら、実際に災害等で緊急を要する場合は、ユーザーが固定されるデスクトップGISでは利用範囲や環境が制限されてしまうという課題が残った。そこで、Webマップ(ArcGIS Onlineベース)にシステムを移植することを目指し、さらに開発を進めて完成したのがクラウド版「鉄道運行情報GIS」である。WebGISに実装したことで場所や時間を選ばずに運行状況を確認できるようになり、全スタッフの最寄り駅情報も組み込み、路線図を見ながら回避ルートを考えられるようになった。その後、地震や豪雨があっても出社前に全スタッフへ状況を開示しておくことで、テレワークに切り替えたり、出社先を変更することが可能になっている。本システムは東京地図研究社として本格的にWebGIS(ArcGIS Online)を活用した初めての事例となったが、この実績を有していたことで、国の災害緊急対応案件受注後も極めて柔軟に対応できていることを書き添えておく。なお、本研究の詳細は「先端測量技術 No.114」と全国地質調査業協会連合会機関誌「地質と調査 157号」に掲載されている。

エピローグ —激動の60年を振り返る—

また、1990年代後半からは、インターネットの普及をはじめとする情報通信の高度化により、ネットワークを通じた双方向で高速なマルチメディアの情報流通が実現された。これにより、産業・経済活動など情報通信を活用したビジネススタイルが誕生し、地図の位置情報やコンテンツ情報など提供のあり方にも変容をもたらした。当時の当社におけるデジタル業務の比率は9割近くを占めるようになっており、デジタル地図にシフトした1989年(平成元年)は、こうして振り返ると、まさに会社の存亡を決する転換期であったと改めて認識させられる。

このようにデジタル地図への移行が加速するなかで、設立以来、最初の山場を迎えたのが1998年のことであった。当時、受注業務の80%は民間顧客が占め、そのうち売上の60%を出版社からのデジタル業務が占めていた。しかし同年度末を持って当該出版社のプロジェクトは打ち切られてしまい、環境構築に要した投資が嵩み、収入と支出のバランスを維持することが厳しい状況に陥ったまま会計事業年度を締める結果となった。

先行きが全く見えない中、翌1999年に転機が訪れる。GPSの普及で自動車業界においてカーナビゲーションの需要が急激に高まり、カーナビに組み込むデータの現地調査業務を大量受注することになったのだ。全国道路網の走行調査により道路ネットワークデータを構築するプロジェクトを、およそ10年に渡り請け負った。また、その間の2005年には、販売代理店契約をGISの最大手であるESRIジャパン株式会社と結ぶことになり、生産と販売、2つの事業を展開する糸口を掴んだ。

このGIS製品販売を機に、それまでの垣根を超えた多様な業態のお客様との繋がりを得て、GIS活用による地図製作の需要が軌道に乗り始めた。そんな矢先の2011年3月11日、宮城県沖を震源とする東北地方太平洋地震が発生。東北地方を中心に12都道府県に大きな被害をもたらし、この影響で当初見込んでいた発注や支払いが大幅に遅れ、当社にとって2度目の危機的状況を迎えてしまう。国は震災で被害を受けた被災地への復旧・復興対策の補正予算を計上し、国土地理院からは災害復興基盤整備事業として、被災地の「災害復興基図」作成業務を発注した。当社はこのうち大型案件となる「八戸・階上地区」の受注に成功、当座の危機を回避することができた。災害復興に繋がる様々な事業は、官公庁や自治体、研究機関などから発注され、民間企業からも関連業務の引き合いも多く受けた。

それから数年が経過した2020年、世界中を震撼させる新型コロナウイルスによるパンデミックが発生。国内でも、感染者が急増し一時は医療機関は逼迫させる事態となった。国・自治体は緊急事態宣言を発出し、国民や企業等は外出自粛や活動の制限を余儀なく強いられ、観光や移動に伴うビジネス業界は大打撃を被ることになった。当社はこれまで積み上げてきた技術と産官学のネットワークを活かして、GIS開発やコンサルティング業務を新たに開拓するなど、この3度目の危機を乗り越えるべく社を挙げて取り組んでいる最中である。

それから数年が経過した2020年、世界中を震撼させる新型コロナウイルスによるパンデミックが発生。国内でも、感染者が急増し一時は医療機関は逼迫させる事態となった。国・自治体は緊急事態宣言を発出し、国民や企業等は外出自粛や活動の制限を余儀なく強いられ、観光や移動に伴うビジネス業界は大打撃を被ることになった。当社はこれまで積み上げてきた技術と産官学のネットワークを活かして、GIS開発やコンサルティング業務を新たに開拓するなど、この3度目の危機を乗り越えるべく社を挙げて取り組んでいる最中である。このように、常に激動する変革の時代を我々はいま生きている。2022年2月にはロシアがウクライナに侵攻、欧州は一気に危機に直面し、世界的なエネルギー資源や農産物の供給にも暗い影を落とし始めた。こうした不透明な時勢は今後も続いていくであろう。我々は、この60年で培ってきた技術と経験、地図製作のプロとしての誇りを持ち、この難局を必ず乗り越えて行くと強く決意を固め、未来を見据えた歩みを続けていく。