発展期(昭和後期から平成へ)

スクライブ手法の導入

東京地図研究社は、昭和43年から平成7、8年頃までの約25〜6年にわたり、製図手法の一つであるスクライブ手法を用いた地図調製作業で営業的にも技術的にも実績を残した。それは単なる数字としての実績だけでなく、地図編集能力、企画力、表現力がさまざまな地図の成果に表れた。スクライブ手法とは、ポリエステルベースに遮光液を塗布し、その上に地形原図の画線を型付けするか、原図の画線を下敷きとして、削針をつけた器具で画線部の遮光被膜を削刻(スクライブ)して画線を得る製図法である。

東京地図研究社は、昭和43年から平成7、8年頃までの約25〜6年にわたり、製図手法の一つであるスクライブ手法を用いた地図調製作業で営業的にも技術的にも実績を残した。それは単なる数字としての実績だけでなく、地図編集能力、企画力、表現力がさまざまな地図の成果に表れた。スクライブ手法とは、ポリエステルベースに遮光液を塗布し、その上に地形原図の画線を型付けするか、原図の画線を下敷きとして、削針をつけた器具で画線部の遮光被膜を削刻(スクライブ)して画線を得る製図法である。

スクライブ手法は比較的新しい技術であったこともあり、スクライブ手法に取り組みだした昭和40年代、そして50年代においても、材料、器具、そして写真処理技術などへ徐々に改良が重ねられていた。こうした中、東京地図研究社では様々な試行錯誤や道具の工夫によって独自の手法を考案し具現化していった。

スクライブ手法は、従来の墨製図法に比較して線画を描く際に製図技術の優劣が出にくいことや、工程全般を考えた場合の迅速性に優れていることなどから急速に普及した。特に多色刷りの合版が精密に行われる利点から、多色地図作製では欠かせない作業法となった。また、画線を描き製図をすることで直接、写真製版用のネガを作成するということが大きな特徴であった。つまり、スクライブ製図をした結果が、写真処理を施すことによりサープリントと呼ばれる校正刷りに相当するものが作成され、そのサープリントを社内で迅速に焼くことで校正・修正の時間が短縮される。そして、地図の最終イメージを検討しながら図式や記号の提案や改善を行うのに大変有効であった。

スクライブ手法を会社に導入する際に、写真処理用の暗室のスペースを作り、真空焼枠や祉版ホイラー、水洗ライトテーブル、恒温調整機等の機材を整えた。それまで墨製図技術で培った製図技術を、スクライブ手法を用いてさらに本格的な地図調製やデザインに拡げようとした本格的な設備投資だった。それに伴い人員体制も強化した。スクライブ手法をはじめ測量および製図技術の技術と実績を持っていた野崎健一(のちに常務取締役)を中心に、技術的検討から工程・品質管理の体制を作った。そして、写真処理については、陸測時代から写真処理に携わっていた西原重男(元・建設大学校印刷科長)が取り仕切った。

Column④ 等高線スクライブの思い出

岩手から上京して東京地図研究社に入社したての頃は、毎日スクライブの練習に明け暮れていた。塚田会長は特に等高線への造詣が深いこともあって、尾根、谷を揃えることから徹底的に鍛えあげられたが、最初の頃は失敗や試行錯誤も多かった。

主に計曲線の描画に使用した固定スクライバーは、固定用の2本の足と、高さを調整できる針のついた足の合計3本の足で構成されていた。初めて固定スクライバーを使用した時、3本の足を水平に合わせて描き始めると膜面を滑るだけで削れないではないか。「なぜだろう、針先の磨ぎ方が悪いのか?」と思い、もう一度磨ぎ直して描いてみても同じ結果だ。悩んだあげく上司に相談すると「当たり前だ。膜面に食い込むように針の付いた足はベース膜面分長く設定するものだ」と教えられて、やっと描き始める事ができた。また、当初主曲線はペン型スクラバー(ペン先には蓄音機針がついていた)で描画していたが、ベース膜面に針が直角に当たらないことから時間がたつと描画線が埋まってしまったり、線の太細が出てしまうことがしばしば起こった。これを解消するには、ベ一ス膜面に針が直角に当たる固定スクライバーを使う事が効果的だった。ペン型を固定スクライバーに置きかえた時に、角度の小さな曲線を描く事に神経を使った事を思い出す。

時代とともに技術はデジタルへと変遷した。急激な変化の中で足元を見失いそうになることもあったが、そんな時自分を支えてくれたのは等高線スクライブで養った「やればできる」という自信だったように思う。(東京地図研究社40年史 T.S)

地形図から民間の主題図まで

昭和43年の2万5千分1地形図作成作業(新居浜地区)を契機として、東京地図研究社は、国土地理院の2万5千分1地形図作成および修正作業、5万分1地形図編集作業などの中縮尺の地形図作成作業を中心に、20万分1地勢図や土地利用図等の主題図のスクライブ製図作業の実績を積み重ねていった。さらに昭和48年には、我が国で最初に作成された「ナショナルアトラス」のスクライブ製図作業を受注し、続く昭和49・50年の「ナショナルアトラス」シリーズでも、様々な主題図や統計図を作成した。このように、スクライブ製図作業は中縮尺や小縮尺の製図作業に活用されることが多く、製図をする上で編集や総描(広義の意味での)能力を要求され、その技術力と編集能力をいかんなく発揮した。

昭和43年の2万5千分1地形図作成作業(新居浜地区)を契機として、東京地図研究社は、国土地理院の2万5千分1地形図作成および修正作業、5万分1地形図編集作業などの中縮尺の地形図作成作業を中心に、20万分1地勢図や土地利用図等の主題図のスクライブ製図作業の実績を積み重ねていった。さらに昭和48年には、我が国で最初に作成された「ナショナルアトラス」のスクライブ製図作業を受注し、続く昭和49・50年の「ナショナルアトラス」シリーズでも、様々な主題図や統計図を作成した。このように、スクライブ製図作業は中縮尺や小縮尺の製図作業に活用されることが多く、製図をする上で編集や総描(広義の意味での)能力を要求され、その技術力と編集能力をいかんなく発揮した。

昭和48年は、東京地図研究社が国土地理院のスクライブ製図作業において上位の指名を受けるようになった年でもあり、また、財団法人日本地図センターの分室となり、25万分1立体地勢図作成作業、および「本州四国連絡橋計画図」を受注した年でもあった。特に「本州四国連絡橋計画図」は、その後に建設された本四連絡橋のための土地利用図を作成するというもので、写真判読と1カ月にわたる現地調査が主な作業だった。地図をイメージできる技術者が予察・現調することの利点は大きく評価された。この後現在に至るまで、地図作成における予察・現地調査作業が東京地図研究社の業務の柱の一つとなっている。この「本州四国連絡橋計画図」作業は、会社として行った初めての大規模な現地調査であり、その後の指針ともなった記念すべき作業となった。

この他、昭和48年は、海外技術協力に伴う地形図作成作業に初めて携わった年でもあった。その後、平成7年まで毎年、海外の地形図作成の墨製図・スクライブ製図に関わった。一口に外国と言ってもアジア・アフリカ・中南米等、様々な国々があり、それぞれの国により図式の設計や表現、色の好みといった地図デザインに関わる基準も当然のことだが異なっていた。このような背景から、実際の墨製図・スクライブ作業のみならず、地図全体のイメージである図式の設計から記号のデザインまで提案をさせてもらう機会が多く、相手国の担当者たちの意図するところを組んだ図式や記号を提示できた時は、製図技術者冥利に尽きるものだった。

昭和58年から始まった国土地理院の1万分1地形図作成作業は、都市近郊を対象とした1万分1という縮尺もあって密度の濃いものであった。昭和58年から平成8年までほぼ毎年受注してきたが、予察・現地調査・地図編集という地図作成に関する網羅的な能力がここでも発揮された。さらに昭和62年度には、国土地理院が財団法人測量調査技術協会に委託した1万分1地形図の修正手法に関する研究作業を、当時の第5技術部門(塚田建次郎が部門長)を中心として行い、地図調製に関する10社で構成したワーキンググループのリーダーとして東京地図研究社が取りまとめを行った。

また、民間出版社のスクライブ製図作業でも、昭文社のガイドマップのほか、都市図・観光図・山岳図等の製図に携わり、多くの成果を残した。 このように東京地図研究社の発展を振り返ったとき、地図調製作業そのものはもちろん、その前工程である現地調査作業などへの業容の拡大など、スクライブ技術を手段として地図調製業者の幅と可能性を拡げていった役割は極めて大きかった。デジタル化が進んだ現在でも、この時期に培われた企画力・表現力、そして体力は様々な方向で活かされており、会社にとって貴重な財産となっている。

Column⑤ 東京地図研究社での思い出

私が入社した昭和47年は公害問題が最も関心を集めた時代、銀塩類の下水道へのたれ流しが禁止され、写真定着液、現像液は業者によって回収される事になった年であった。同時に、約150年前から先人たちが開発し、利用されてきたアナログ工程がデジタル工程に移行する最終段階の時期でもあった。地形図作成のほか、ナショナルアトラス、土地利用図等色々な作業に携わってきたが、戦前から地図製作に従事した多くの先輩たちの苦労を熟知していた私にとって、世界の英知が結集されたアナログ工程の最後の技術に立ち合うことができた事が一番心に残っている。

退色防止蛍光灯のもと200ルクスの明るさで2時間までフィルムを晒しても支障がなく、暗い部屋に入って作業をしなければならない心のストレスを解放して作業能率を高めてくれた明室フィルム。製版用感光液重クロム酸塩が公害のためジアゾ化合物にとって代わり、さらに感光性樹脂へと発展し、アルカリ性溶液に不溶の感光性樹脂が露光によって可溶となる性質を利用し、赤く着色したアルカリ可溶のピール層と2重に重ねた感光材料を用い、くり線ネガを焼き付けてマスク版作成を容易にしたフォトマスキングフィルム。既成のスクライブポジを焼き付け、画線のゼラチンを除去し腐食を行って、スクライブの再製に使用したフォタクトスクライブベース。

これらは、長い歳月と人知を尽くして、日本の地図作成のために最後に使用したアナログ工程の感光材料として、終生忘れることのできないものである。(東京地図研究社40年史 S.N)

新社屋の完成

昭和60年代は実質3年強という短いものであったが、その数年間は時代の波が要求する近代化の基礎作りを進めた重要な期間となった。一つは新社屋の建設による職場環境の整備であり、もう一つは人員体制と組織構成の強化である。

昭和60年代は実質3年強という短いものであったが、その数年間は時代の波が要求する近代化の基礎作りを進めた重要な期間となった。一つは新社屋の建設による職場環境の整備であり、もう一つは人員体制と組織構成の強化である。

昭和38年11月、東京都府中市四谷に約60坪の木造2階建ての社屋兼住宅が完成したときは、塚田建次郎社長の家族5名と社員数名で、墨製図を中心に行うには十分な広さだったが、それから20数年の歳月が過ぎ、かなり手狭になっていた。昭和47年に塚田家は転居したが、時代が進むにつれ、数名だった社員も昭和40年代後半には10数名、そして50年代後半には20名を超えた。さらに墨製図に加え、作業がスクライブ製図にも拡がったこともあり、写真植字機や写真処理の機材、暗室等のスペースが必要となった。社屋設立当初、製図板と電話が数台、墨製図の道具だけだった作業場に比べ、昭和60年前後の社内は人も物も格段に増え、必要に応じて増築を重ねていたものの、建物が非効率的な作りになっていた。

本格的にデジタル地図作成業務に参入することも踏まえ、昭和62年から同じ所在地において作業環境の再整備を目指し、新社屋の建設に向けた建物の設計から工事が本格化した。普段の業務に加えて、新社屋建設に関する様々な雑務で会社全体が初めて経験する忙しさの1年となったが、より働きやすく作業効率も良い環境の社屋がもうすぐできるのだと、皆張り切っていた。そして昭和63年4月に待望の新社屋が完成し、近代的な職場環境の整備により急激な変革の時代に対応できる状況となった。

Column⑥ 創意と工夫の日々

スクライブ法は当時比較的新しい技術であったことから、今後まだ何かしらの工夫を生かす余地があるのではないかと常に考えていた。スクライブ法は削刻作業であり、線号が太くなればなるほど、形は細かくなればなるほど描画には苦労する。ある作業の中で、線号が図式通りだとどうしても効率が悪く、あまり苦労が報われないと感じたことがあった。何とか納得できる成果にしたいとの一心で、より良い方法を検討した。そしてサンプル図を作成してお客様に提案したところ、図式の変更が了承されて作業をスピードアップすることができた。

また、外国図で広範囲の粗空石積が出現した際、図式ではこれを一点鎖線で表現していたが、細かく区画された空石積の場合統一のとれない複雑な図になってしまう上、かなりの作業時間を要することが予想された。そこで石積の地上写真を参考に、ダブル網点を使って表現したサンプル図を作成して検討をお願いしたところ、大変現状にマッチしたシンボルとかえって喜んでいただいた。結果的にこのシンボルが採用され統一のとれた美麗な地形図となり、さらに作業の効率化にも役立つこととなった。こうしたことはもちろん作り手の立場だけの問題ではなく、意見や提案を受け入れて検討していただいたお客様の見識の高さによるところが大きく、大変感謝している。

こうしてスクライブを通して、そしてお客様に育てられて得ることができた自信と確信。日々の創意と工夫、そして前向きな提案。デジタル化が進んだ現在でも、この姿勢を忘れてはいけない。(東京地図研究社40年史 K.N)

社長交代と体制の強化

東京地図研究社は、昭和37年の会社組織設立より塚田建次郎社長をトップとして20数年の実績を積み重ねてきた。全体的な技術の総括は野崎健一が取り仕切り、写真技術の監督は西原重男が行っていた。昭和40年代に入社した若手技術者たちが墨製図やスクライブ作業の中堅技術者に育っていき、結婚等の事情で退職した従業員たちも、外注作業者として貴重な戦力となっていった。昭和50年代後半になると、従来技術を基盤とする体制は内外ともに充実していた。ただし、業界で進められていたデジタル化に対応するためには、技術的な準備はもとより複雑化する工程や原価管理も含めて、より近代的な人員体制が必要であるのは明白であった。

東京地図研究社は、昭和37年の会社組織設立より塚田建次郎社長をトップとして20数年の実績を積み重ねてきた。全体的な技術の総括は野崎健一が取り仕切り、写真技術の監督は西原重男が行っていた。昭和40年代に入社した若手技術者たちが墨製図やスクライブ作業の中堅技術者に育っていき、結婚等の事情で退職した従業員たちも、外注作業者として貴重な戦力となっていった。昭和50年代後半になると、従来技術を基盤とする体制は内外ともに充実していた。ただし、業界で進められていたデジタル化に対応するためには、技術的な準備はもとより複雑化する工程や原価管理も含めて、より近代的な人員体制が必要であるのは明白であった。

デジタル地図時代を見据え、昭和62年に国土地理院を退官した入江光一を東京地図研究社に迎えた。入江光一は、塚田建次郎社長の重要なサポート役として昭和63年に専務取締役に就任し、平成9年11月から平成11年10月まで、代表取締役社長としてリーダーシップを発揮し、会社の近代化の基礎作りに尽力した。平成11年11月に建次郎の長女である塚田野野子が代表取締役社長に就任すると、入江光一は取締役相談役となって会社の良きアドバイザーとして引き続き活躍した。

また昭和62年に、写真測量や図化作業、現地調査作業にも対応し、業務の範囲を拡げるため、埼玉県の株式会社ムサシノと共同企業体(ジョイントベンチャー;JV)のかたちで国土地理院に業者登録を行った。この結果、地形図作成の各工程を通しての作業ができる体制が整い、一貫作業での受注が可能になった。

アナログからデジタルへの移行

平成元年は、東京地図研究社のデジタル地図データ作成の幕開けの年となった。初めてのデジタル地図データ作成業務は施設管理図の既存図の入力作業であった。都市基盤の計画管理に伴う道路の埋設管理(上下水道、ガス、電力、通信等)は大縮尺レベルの細やかな管理が必要なことから、自治体やそれを管理する企業はもともと大量の紙地図で整備・管理を行っていた。東京地図研究社も昭和50年代からこれら埋設管理の地図の作成を墨製図、あるいはスクライブ製図で実績を重ねていた。しかし昭和60年代になると、膨大な図面管理の効率化のため、自治体や管理側の企業においてはコンピュータを用いて既存の地図をデジタル化する作業が実践の段階になっていた。

平成元年は、東京地図研究社のデジタル地図データ作成の幕開けの年となった。初めてのデジタル地図データ作成業務は施設管理図の既存図の入力作業であった。都市基盤の計画管理に伴う道路の埋設管理(上下水道、ガス、電力、通信等)は大縮尺レベルの細やかな管理が必要なことから、自治体やそれを管理する企業はもともと大量の紙地図で整備・管理を行っていた。東京地図研究社も昭和50年代からこれら埋設管理の地図の作成を墨製図、あるいはスクライブ製図で実績を重ねていた。しかし昭和60年代になると、膨大な図面管理の効率化のため、自治体や管理側の企業においてはコンピュータを用いて既存の地図をデジタル化する作業が実践の段階になっていた。

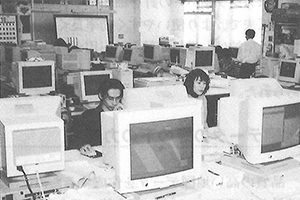

平成元年、大縮尺施設管理図のベクタデータ入力作業参加の機会を得て、デジタル地図データ作成作業のまたとない第一歩としてスタートさせた。東京都の中小企業向け近代化資金の融資3,000万円を基に、VAXのシステムとデジタイザーの5セット、そしてMT装置等の周辺機器一式を導入し設備を整えた。客先での技術研修を受けつつ、担当となった社員たちは、会社のターニングポイントは自分たちにかかっているのだと身の引き締まる思いだった。

当時、東京地図研究社にとってアナログ地図の取扱いや作成は墨製図でもスクライブでもお手の物であったが、実際に社内でデジタルデータ作成業務を始めて、アナログとの相違点と共通点とを同時に認識することとなった。データ入力作業の準備、ディスプレイ上での対話処理によるデータ取得、目視およびデータの構造的な検査、MTテープへのデータ保存と、従来のアナログ作業に比べて工程がかなり複雑となった。また品質管理面でも、紙地図上での検査に加えてデータの論理検査等、データを作成する過程の設計や各工程の積み重ねにおいて、より客観性を求められることを痛感した。さらに、持ち運びが簡便で普及している墨製図やスクライブの道具と違って、デジタル入力機材は大きく重く、何より高価だったため機材の台数が限られていた。作業量を拡大するためには、限られた台数の稼働時間を長くすることが必須となり、2交替の勤務体系を初めて採り入れることになった。

大縮尺施設管理図のベクタデータ入力作業において、作業者の知識や正確性はもちろん問われるが、大縮尺ということもあり総描的な編集能力はさほど問われなかった。加えて、作業の趣旨からして印刷された紙地図のみが世に出る最終成果ということではなく、その点がアナログ地図作成と根本的に異なっていた。そのため、コンピュータ作業を苦としない比較的若い作業者の裾野を社内的にも拡げていく必要があった。

デジタル作業ならではの発見や事始めも多くあったが、データ入力における地物や属性の知識の重要性など、アナログ作業と基本原則は同じであると再認識できたことで、担当した作業者も会社全体としても自分たちの経験と実績の活かし方の自信に繋がっていった。初めてのデータ入力作業に続き、様々な埋設管管理の入力作業に携り、VAXでのベクタデータ入力作業は約6年間にわたり業務の柱の一つとなった。その後、デジタル機材のダウンサイジング化が進むに伴い、社内の主要入力機器もワークステーションからパソコンへと移行していったが、東京地図研究社のデジタルデータ作成作業の基礎はこのVAXでの入力作業で培われたといっても過言ではない。

Column⑦ VAXがやってきた

平成元年は、業務において「コンピュータでの地図」が産声を上げた年である。最初に導入したマシンは「VAX」である。その当時では、やや流行遅れのマシンだったが、搬入業者が玄関から運び入れ梱包を解いたその時、ピカピカのマシンの姿に「感動した」事を覚えている。本体が1台、MT装置1台(磁気テープにデータを記憶する装置で、今では博物館でしかお目にかかれまい)、デジボード付き端末が5台というかわいいシステム構成で、端末側には現在の「アイコン」のような便利なツールはなく、入力項目を書いた「メニュー表」と称した紙をボード張り付け、項目を選んで入力作業をしていた。ある女性オペレータの失敗談で、お店でウエイタ一に「メニュー表をください」と大きな声で言ってしまい、とても変な顔をされたと恥ずかしそうに話してくれたことを覚えている。

ハードディスクも今のPCと比べると子供のような容量しかなく、気を抜くとディスクがアッという間に一杯になってしまう、困ったマシンだった。磁気テープへのバックアップを取り、不要なデータを消去して新しいデータをインストールする、これを日課のように繰り返していた。(今から思えばのんきな作業をしていたものである)

PCベースの入カシステムが導入されるまで「VAX」は大きなトラブルもなく約6年の間、入力の第一線でガンバリ続けてくれた。扱いにくく動きも遅い「VAX」だったが、「データ」という訳も分からない代物を初めて教えてくれた忘れられないマシンとなった。(東京地図研究社40年史 S.O)

ラスタ編集でデジタル技術を習得

東京地図研究社におけるスクライブ業務の柱の一つであった国土地理院の2万5千分1地形図作成業務も、平成4年度からラスタデータによる編集へと移行が進み、併せて編集用の専用ソフトウェア「VRC」が国土地理院により開発された。ラスタ編集は紙地図として刊行することを目的とした編集方法で、データ自体はスクライブ手法の各色版の編集原図をラスタデータ化したイメージであった。平成13年度、全国レベルで統一した仕様によるベクタデータ整備作業が本格的に始まるまで、ラスタ編集作業は継続して行われた。

東京地図研究社におけるスクライブ業務の柱の一つであった国土地理院の2万5千分1地形図作成業務も、平成4年度からラスタデータによる編集へと移行が進み、併せて編集用の専用ソフトウェア「VRC」が国土地理院により開発された。ラスタ編集は紙地図として刊行することを目的とした編集方法で、データ自体はスクライブ手法の各色版の編集原図をラスタデータ化したイメージであった。平成13年度、全国レベルで統一した仕様によるベクタデータ整備作業が本格的に始まるまで、ラスタ編集作業は継続して行われた。

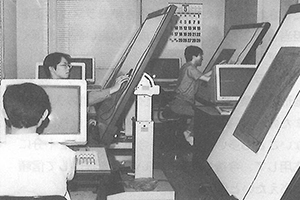

東京地図研究社で地形図ラスタ編集作業を実際に手掛けることになったのは平成7年であった。スクライブ作業技術者はスクライバーをマウスに持ち替え、管面上でのラスタデータ編集作業を実践した。スクライブ作業技術の終焉が間近であることを担当者たちも認識していたので、職種転換は比較的スムーズに進んだ。さらに、従来のスクライブ作業では一人前になるのに数年間の経験が必要であったが、VRCでの作業では、柔軟で地図編集の学習能力があれば若い技術者でも編集作業を行うことも可能となった。

ラスタ編集作業を通じ、ベテランの技術者たちは地図編集のノウハウを若い技術者たちに教え、コンピュータに柔軟な若い社員たちはUNIXのコマンドやスクリプトについて先輩たちに教え、共に知識と経験を高めながら作業を進めることで、社内のコンピュータによるデータ作成作業の力は徐々にではあるが着実に底上げされていった。知識と経験の共有化により、会社としてのパワーが高まり、品質の高い地図データを作成できる強靱な基盤が作られた。

VRCシステムやその周辺機器を効率的に稼働させるため、必然的にワークステーションやそのOS(オペレーションシステム)であるUNIX、そしてネットワーク技術を学んで実践することとなり、社内のコンピュータ環境整備と汎用性は数年間のうちに確実に向上した。プリンタドライバやデータ変換用のコンバータ等の社内開発なども可能となった。スクライブ時代、スクライバーの針を細工したり写真処理技術を工夫することで、より使いやすく効率良くを志していたその精神は、道具が替わって応用範囲が無限といってもよいコンピュータとなったことで、より一層高められた。

Column⑧ スクライブからラスタへ

地図のデジタル化の足音は察していたものの、いざ長くたずさわってきた国土地理院の地形図作業がスクライブからラスタ修正に代わってみると、「自分の仕事がなくなってしまうのでは」という焦りを感じたと同時に、「やるしかない」という覚悟を決めたことも覚えている。

始めてはみたものの、ワークステーション相手ではやはり苦戦は免れなかった。若い世代と違ってマウスを意のままに動かすこともままならず、UNIXのコマンドを教えられたとおりタイプするのも四苦八苦、やっとのことで何とか必要最低限のコマンドを覚えたものだ。しかし、修正用に貸与されたVRCという編集システム自体は、ある程度スクライブ作業を念頭に置いて開発されたため、編集メニューの構成や用語などがなじみやすい部分も多く、スクライバーとマウスの違いさえ克服できれば(若い人たちのように目にも止まらぬスピードでマウスを操ることは無理としても)何とかなるかなという手応えも感じていた。

デジタル化という言葉は誤って解釈すると、ともすれば図式をおざなりにしてしまう危険もあるが、当社ではスクライブ時代から地形図の編集にたずさわってきた技術者が引き続きラスタ修正を担当したことで、結果的に成果に高い評価を頂くことができた。

そのラスタ作業も平成13年度で終わりを迎え、地形図作業はベクタの時代へと足を踏み入れた。また悪戦苦闘しながら新たに勉強しなければならないことも多いと思うが、今までの経験を十分に応用して、今後も品質の高い成果を提供して信頼に応えたいと思っている。(東京地図研究社40年史 M.O)

塚田野野子が新社長に就任

西暦2000年を間近に迎え、IT時代の到来だと言われ、ITという単語が日常的に使われるようになった平成11年11月、東京地図研究社の代表取締役社長に塚田野野子が就任した。塚田野野子は平成6年6月、地図学やGISを学んでいたアメリカから帰国し、平成7年5月から8年の3月までは国土地理院の地理調査部地理一課で部外研究員として地理情報の高度化に関する研究に努め、IT時代の地図技術の知見を蓄えていた。

西暦2000年を間近に迎え、IT時代の到来だと言われ、ITという単語が日常的に使われるようになった平成11年11月、東京地図研究社の代表取締役社長に塚田野野子が就任した。塚田野野子は平成6年6月、地図学やGISを学んでいたアメリカから帰国し、平成7年5月から8年の3月までは国土地理院の地理調査部地理一課で部外研究員として地理情報の高度化に関する研究に努め、IT時代の地図技術の知見を蓄えていた。

遡ること平成9年頃、大手地図製作会社の計測基図作成とデータ入力後の品質管理を受け持つことになり、膨大な作業量を迅速に対応するため、千代田区九段下に「東京地図研究社市ヶ谷支社」を設立してこれに対応していたが、塚田野野子はその取り仕切りをしつつ、平成10年には副社長として会社の未来に向けた経営に携わるようになっていた。こうして西暦2000年を目の前に、地図がGISという概念を取り入れより大きな可能性を得ると同時に、ビジネスとしての競争が激化する中で、塚田野野子は社長となって会社組織の強化と生産性の向上に取り組みだした。

IT革命という言葉の通り、情報通信技術の飛躍的な発展により異業種間でも垣根のない時代となり、地図や地図データは測量・地図調製業だけのものではなくなっていった。激化する競争の中で勝機を見い出すため、生産性の向上や技術力の高度化への絶え間ない努力はもちろん、何よりも生き残りをかけて全員が経営に参加しているという会社全体および一人ひとりの意識改革が必須である。しかし、従来作業の専門性から分業になっていた生産体制では、社員の技術はもとより意識の上でも縦割り傾向となってしまい、自分の専門以外の仕事は他人事と考えがちになるという、根本的な問題があった。IT時代に生き残るには、もっと横断的で柔軟な体制が必要であることは明白だった。

そこで平成12年より、社内生産体制をGTセンター(ジオ・テクノロジーセンター)に一元化し、地図に関するあらゆるプロジェクトのニーズに合わせ、社内でその都度ベストなチームを組み柔軟に応えられるような仕組みに変更された。これにより、社員たちはそれぞれの得意分野を活かしながら、知識と経験を他のメンバーに教えまた学び、技術と作業の幅を拡げプロジェクトに取り組むようになり、地図のプロフェッショナルとしての競争力を高めることで、東京地図研究社全体の底力をさらに強化していった。

Column⑨ 手法から思考へ

地図を描こうとした場合に、植生記号の配置や被覆の玉、ケバ足の間隔や角度など、図式の規定通り描いても不自然になったり、うまく表現できないことがある。アナログで地図を作っていた頃、それらの表現は作り手それぞれのバランス感覚で調整されて描かれており、作り手の個性を反映できる隙間が存在していた。そのため、地形図においてでさえ、よく見ると個々の図面が明確な個性を主張していた。

現在のデジタル手法による地図作りにおいては、ほとんどの場合それらの表現は均質化により排除されているように思う。しかし、このようないわば表層的な表現におけるアナログ的センスのようなものは、手法が変わった現在でも残していくべきものかもしれない。しかし、これからの地図作りでは、手法としてのみではなく、「1+1=2になるとは限らない」という思考法としてのアナログ的センスも新たに必要になっていくと考えている。例えば、歴史や風土など土地にまつわる知識、建築や土木をはじめ様々な分野の知識を幅広く持ち、多面的な視点で地図を作ることにより、ただ有るものを図式に当てはめて作った場合と比べ、地物の表現や注記の選択の方法は違ったものになってくるだろう。

すでに表現的な技術はほぼ確立されつつある。だからこそ今必要とされているのは、地霊を地図の表層に顕現させるようなセンス、そこにこそ地図を見る上、作る上での楽しさの核が存在する。見る側の想像力を喚起させることができる感性が求められている。(東京地図研究社40年史 K.S)

創業から40周年を迎えて —地図のプロフェッショナル—

このように、東京地図研究社は40年の歴史を通して、常に技術の向上を第一に追求してきた。時としていささか不器用な印象もあるが、真摯な姿勢でお客様に高品質の成果を提供することこそが東京地図研究社としての生きる道であったし、会社としての個性でもあった。

このように、東京地図研究社は40年の歴史を通して、常に技術の向上を第一に追求してきた。時としていささか不器用な印象もあるが、真摯な姿勢でお客様に高品質の成果を提供することこそが東京地図研究社としての生きる道であったし、会社としての個性でもあった。

この40年の系譜は、同時に日本の地図作成に関する技術の進歩の歴史である。「優秀な技術者こそが会社の財産である」という精神は、デジタル化が進んだ現在でも変わることはない。地図作成の本質的な意味は、地図の目的に応じて情報を取捨選択し記号化し、地図の受け手に伝えるということに尽きる。東京地図研究社では、様々な作業の経験から蓄積されたノウハウを、墨製図からスクライブ、そしてデジタルへと手法が変遷していく過程でも、常に受け継ぎつつ、さらに育ててきたという自負がある。

特にアナログからデジタルへの移行に関しては、経験豊富なベテラン技術者らが引き続き中心となって業務に従事できたことは極めて重要だった。それは手法がデジタルに変わってもアナログ時代に培ったセンスを付加できるということ、そしてデジタル化に対応した若い技術者を育てる際に、こうしたアナログ的なセンスも伝えられるということにおいても裏付けられる。

デジタルへと移行したことによって、専門的分野であった地図作成に参入できる企業の裾野は広がり、ビジネスとしての競争はよりシビアになった。東京地図研究社も過去の実績に寄りかかるばかりでなく、常に新しい技術に対応し、様々なアイディアを提案することによって、お客様の要求に的確に応えていくことが求められている。こうした中で、40年の経験で培ってきたアナログのセンスを新しい技術の中に付加していくことこそが、東京地図研究社としてのレゾンデートルであり、セールスポイントでもある。

現在は地図作成に用いられる技術もより多様化しており、ベクトルデータの作成のみならず、ラスタデータの加工や写真画像の処理、データベースの構築や衛星画像の解析、さらにはGPSによる各種ナビゲーションシステムへの対応など枚挙に暇がない。また、GISの普及により、業種間の垣根を取り払った様々な企業とのパートナーシップも一般的になり、地図をめぐるビジネスチャンスは格段に広がったと言えよう。

だからこそ、今、本質に立ち帰り、地図作成技術の表面的な部分だけでなく、根底に流れる何かを大切にしたいと考えている。そのためには、40年の歴史の中で多くの技術者たちの手によって育てられてきたアナログのセンスを見直し、最新の技術に応用することを常に意識することが求められる。それは墨製図からスクライブ、そしてデジタルへと技術が変遷する中でも常に生き続けてきたものであり、東京地図研究社の「地図のプロフェッショナル」としての自負心でもある。

そしてこの40年間で積み上げた軌跡を遡ると、たどり着くのは創業者である塚田建次郎の、曲線屋としてのアイデンティティであり、地図を愛する心なのである。

Column⑩ 未来の記憶の中で

私が昭和60年に入社して早いもので17年の月日が経った。異なる業界で数年の経験の後、東京地図研究社で地図製図に関わった当初は、これぞ物づくりの現場の雰囲気そのもので、いろんな匂いがした。墨、写真処理に使う薬、ラッカー、ケトン等の材料の匂いだけでなく、道具を整える時に研磨する匂いも、脳裏のどこかに染みついている。不思議なもので身体で覚えたものは、いつの間にか記憶が薄れても、たちまちに蘇ってくるものだ。匂いではないが、脚で覚えたものには、1万分1地形図作業の現場作業がある。正に体力と地図の知識が必須の仕事と、暑い夏に街を歩きながら思ったものだ。

その後、私はVAXやパソコンでのデータ作成に携わり、アナログ地図とデジタルデータの違いと共通点を身体で感じる毎日となった。現在、私は営業面を統括しているが、理想としていることは、お客様に東京地図の技術や作品を無意識の意識の中に記憶してもらい、未来の記憶の中で東京地図を思い出してもらうことである。デジタルデータは均質化され味がないと一見思われがちだが、価値の付加、加工、表現、分析等、利用法により地図データの可能性は無限大である。我々は地図屋ならではのセンスを基に地図データにいろんな味付けや隠し味、また隠し包丁を入れて、お客様の記憶に残る作品を作っていきたいと考えている。(東京地図研究社40年史 G.T)